2013-10-18 16:29

编译:周承纬

编按:原文刊载于卫报(Guardian Professional),作者James Perry为社会投资基金会Panahpur的执行长。全文以作者第一人称口吻改写。

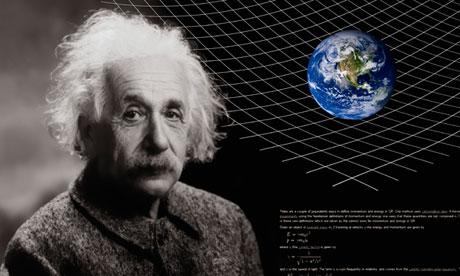

爱因斯坦说:“并不是每一件计算得出来的事情都是有意义的;也不是每一件有意义的事情都是能够被算出来的。”或许是时候该记取教训了。

爱因斯坦的伟大突破,在于他将既有的认知放在一旁。“时间和空间是线性而固定”的想法在科学界根深蒂固,并且使得科学家们无法解释许多宇宙的现象。而发现时空的弹性,让爱因斯坦提出相对论,并体悟到如果要突破,哲学思维是不可或缺的。因此,他有感而发说出:“并不是每一件计算得出来的事情都是有意义的;也不是每一件有意义的事情都是能够被算出来的。”

(图片来源)

我和太太最近带着还在念小学的孩子们到南非旅行七周,亲身体验截然不同的文化,我们觉得这对孩子们来说会是一个美好的经验,但校方却不这么认为。学校的Ofsted评鉴(编按:英国的教育评鉴制度)会因为孩子的缺席、或孩子的学习评量成绩略差而受到影响。教育系统在凡事以科学量化的概念下,无法看到这趟旅行的价值。

我和Panahpur的同事们,是所谓的社会投资者(social investors)或影响力投资者(impact investors),我们试着用科学方式来管理资金、追求社会性目标,并在经济与社会效益上获得报酬。这份工作最大的挑战,来自于社会投资报酬(social return on investment,简称SROI)其实是一门艺术,它是否可被测量?且如何测量?

许多有为的政府在面临一些棘手的社会问题时,也都束手无策,普遍的认知是慈善团体、宗教团体和一些社福单位扮演了社会上无可取代的角色,但这些团体需要资金,才能发挥足够影响力。可是一旦政府将服务社会的工作外包给这些团体,又将再重复一次错误-只着重在投入资源,而忽略了产出结果。以上种种问题,使得社会影响债券(social impact bonds)和结果论酬(payment-by-results,PBR)的概念逐渐浮现。

我们直接投资了第一家社会影响债券─HMP Peterborough,并陆续间接投资了其它家。结果论酬成为目前盛行的概念,它能让资本分到真正能解决社会问题的人身上,如果慈善团体、社福团体能解决政府单位无法解决的社会问题,并且帮助人们改善生活,那我们就等他们有了成果之后,再付钱!

虽然这么说,但是大多的慈善团体没有条件承担这样的风险,这也意味着结果论酬真正可行的对象,只剩下私人机构。私人机构有责任尽量从合约中获利,并分配到股东的手中。如此一来,结果论酬合约变成了私人机构的专属工具。

在我提到爱因斯坦前,事情就已经够复杂了,但我相信他能了解棘手的社会问题正渐渐侵占社服预算的大饼,人们唯有透过复杂、费时又充满不确定的转变过程,才能解决这个问题。Graham Allen透过研究指出,最有效率的,是在身患残疾、身处弱势的人们陷入高风险生活的前三年内便介入、关心他们,协助他们一个个重新站起来。

平心而论,在复杂的社会问题中,要使投入与产出产生关联常常是不可能的。充满不确定的社会痊愈过程中,我们还得面对混乱不定的客群,所以对这些社会问题需要的是长期介入,需要恒心、更需要爱。然而我们真的能衡量这些介入后的结果吗?分秒必争、获利为首的金融体制能接受这样巨大的改变吗?

社会影响债券,例如HMP Peterborough或Essex,无庸置疑地提供了一个崭新的机会,透过协调政府、投资者和纳税人的方式,为社会带来正面的影响。

但或许我们要更进一步讨论的是,我们是否能虚心接受社会上有许多付出是无法直接衡量回报的?我们必须像爱因斯坦跳脱旧有的思维,相信投入和产出的社会结果并非永远都线性而固定。

若我们这么做的话,我们势必得重新定位普世价值。我们必须说服自己,在预算有限的情况下,纵使有时候需要把纳税人的钱投入弱势族群,而且不会立即见效,我们仍然要做,只因为我们相信这么做是对的。

如果我们能做到这个程度,或许就能把资本投入最能带来长远影响的组织中;如果我们做不到,结果论酬就会沦为无法解决根本问题的一项合约术语而已,或者,就如爱因斯坦所说,我们仅在做能够被衡量的事,而不是真正有意义的事。